|

|

天嶽院

天嶽院は、天正年中(1573-92)、善向上人の草創。

墓地入口の左側には、江戸中期折衷学派の儒学者として名高い細井平州の墓がある。

細井平州

享保十三年(1728)尾張国知多郡に生まれる。中西談淵に学び、のち江戸に出て芝三島町(現芝大門一丁目)に叢桂社を起こした。出羽米沢藩上杉治憲(鷹山)に招かれて藩校興譲館の数学振興に努め、藩政改革の数学面を指導して、改革理念の普及、家臣団の統制に大きな役割を果たした。また、天明三年には、尾張名古屋藩に招かれて藩校明倫館の督学兼継述館総裁となり、民衆教化に努めた。享和元年(1801)六月江戸尾張藩邸で没した。

|

関東で最も古い不動霊場で、江戸五色不動の筆頭。江戸近郊の参詣行楽として賑わいました。

|

日輪寺

神田山柴崎道場日輪寺という。創建は一説に9世紀、武蔵国豊島郡柴崎村(現千代田区大手町)に天台宗の了円法師が開基したと伝えられる。柴崎村には天慶の乱で天慶三年(940)に戦死した平将門の墳墓が築かれたが、のちに荒廃して、将門の亡霊が村民を悩ますようになった。嘉元年中(1303〜6)、時宗二祖他阿真教上人が村民の求めにより丁重に供養して亡霊を鎮め、その霊魂を神田明神に祀った。村には平和がたちまち戻り、上人は村民たちに請われて日輪寺を時宗の念仏道場に改めたという。江戸時代の神田明神祭礼では、日輪寺の僧侶が読経してから神輿を出す例となっていた。 神田山柴崎道場日輪寺という。創建は一説に9世紀、武蔵国豊島郡柴崎村(現千代田区大手町)に天台宗の了円法師が開基したと伝えられる。柴崎村には天慶の乱で天慶三年(940)に戦死した平将門の墳墓が築かれたが、のちに荒廃して、将門の亡霊が村民を悩ますようになった。嘉元年中(1303〜6)、時宗二祖他阿真教上人が村民の求めにより丁重に供養して亡霊を鎮め、その霊魂を神田明神に祀った。村には平和がたちまち戻り、上人は村民たちに請われて日輪寺を時宗の念仏道場に改めたという。江戸時代の神田明神祭礼では、日輪寺の僧侶が読経してから神輿を出す例となっていた。

日輪寺は天正十八年(1590)徳川家康の江戸入城以後、江戸の都市整備や災害復興などにともない、何度か所在地を変えている。現在地に移転した年代は二説あり、慶長八年(1603)という説と明暦三年(1657)江戸大火の後という説がある。

明治二年から昭和四十年まで、この付近の町名を柴崎町といったが、その町名は日輪寺に由来している。 |

東京本願寺

天正十九年(1591)に京都東本願寺の教如上人が神田に江戸御坊光端寺を建てたのが前身。 天正十九年(1591)に京都東本願寺の教如上人が神田に江戸御坊光端寺を建てたのが前身。

神田より明暦三年(1657)の大火後、現在地に移転してきた。本願寺のことを門跡といい、本寺も東門跡、浅草門跡などといった。敷地の面積は1万5千坪あったという浄土真宗のお寺である。

江戸時代には朝鮮使節の旅館に割り当てられ、明治九年(1876)には地方長官会議の議場となり、日露戦争の際にはロシア俘虜収容所に使用された。

昭和四十一年京都東願寺より独立し昭和五十六年東京本願寺として改称。

本尊の木造阿弥陀如来立像は寄木造りで、玉眼入りの鎌倉時代の優秀な仏師の作品とみられ、都有形文化財に指定されている。 |

徳本寺

明応元年(1492)三河の国に創建。天正十九年(1591)徳川家康の側近、本多正信の願いで、神田に開山、明暦の大火で東本願寺とともにこの地に移った。元は浄土真宗、慶長七年(1602)に本願寺が東西に分かれた時に単位になる。 明応元年(1492)三河の国に創建。天正十九年(1591)徳川家康の側近、本多正信の願いで、神田に開山、明暦の大火で東本願寺とともにこの地に移った。元は浄土真宗、慶長七年(1602)に本願寺が東西に分かれた時に単位になる。

境内には江戸中期の幕臣佐野善左衛門政言の墓がある。佐野政言は老中、田沼意次の子・意知を斬った人物。この事件で意次は失脚し、佐野政言は切腹した。当時相次ぐ天災地変を田沼のせいとみていた江戸市民は、この事件の直後コメの値段が下がったこともあって、佐野政言を「世直し大明神」とほめたたえたという。 |

等光寺

石川啄木の親友である歌人で国文学者土岐善麿の伯父が住職をしていたため、石川啄木歌碑がある。 石川啄木の親友である歌人で国文学者土岐善麿の伯父が住職をしていたため、石川啄木歌碑がある。

碑面には、

「浅草の夜のにぎはひに まぎれ入り まきれ出て来しさびしき心」

この歌は、群衆の中の孤独感や、官能的享楽を求めたあとのわびしさをうたったものである。

石川啄木は、明治四十五年(1912)肺結核のため26歳の若さで死去。等光寺で葬儀が行われ、のち函館に埋葬された。 |

正定寺

浄土宗の寺で、幼稚園の庭のわきを通った右手の墓地に、島田虎之助の墓がある。 浄土宗の寺で、幼稚園の庭のわきを通った右手の墓地に、島田虎之助の墓がある。

また、同じ墓地に、鏝絵(漆喰の上にこてで描いた絵)の名人といわれた伊豆長八の墓もある。

島田虎之助

虎之助は直心影流島田派の剣客。文化十一年(1814)、豊前国中津(大分県中津市)藩士、島田市郎右衛門親房の子として生まれる。十歳の頃から、藩の剣術師範、堀十郎左衛門の道場に学ぶ。数年後には藩内では相手になる者がいなくなるほどに上達。十六歳で九州一円を武者修行し名声をあげる。天保九年(1838)江戸に出て、男谷精一郎(勝海舟の従兄弟で幕末の剣聖といわれた)の内弟子になる。剣技の上達はめざましく、一年あまりで師範免許を受け、男谷道場の師範代を勤める。同十四年、東北の武者修行の後、浅草新堀に道場を開く。その道場には勝麟太郎(のちの海舟)が通った。虎之助は男谷に次ぐ幕末の剣豪といわれた。しかし嘉永五年(1852)九月十六日、三十九歳の若さで病没。墓の撰文は男谷精一郎(信友)による。

|

聖徳寺

昔、聖徳太子十六歳の自刻の像を安置した上宮太子堂(ともに関東大震災で焼失)があったことで有名。浄土宗の寺で、玉川兄弟の墓が建てられている。 昔、聖徳太子十六歳の自刻の像を安置した上宮太子堂(ともに関東大震災で焼失)があったことで有名。浄土宗の寺で、玉川兄弟の墓が建てられている。

徳川4代将軍家綱の時、江戸の水道が神田上水だけでは賄いきれなくなり、松平信綱を宗奉行に、羽村の豪農で上水の設計者玉川庄右衛門、清右衛門兄弟に命じて工事がはじまった。計画は羽村から四谷大木戸まで、武蔵野台地の地勢・水流などを測定して進める難工事で、2度ほど失敗したが、1年半という短期間で竣工した。

兄弟はこの功績により、幕府から玉川の姓を授かり上水にもその名がつけられた。

2基の墓のうち、向かって右側の笠付きの角柱塔が兄の庄右衛門、左の先の尖った角柱塔が弟の清右衛門の墓になる。 |

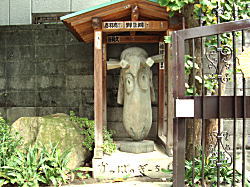

曹源寺(かっぱ寺)

曹源寺、通称「かっぱ寺」。曹洞宗の寺で、大正十六年(1588)に和田倉(千代田区)に創建、湯島天神下に移り、明暦の大火後、現在地に移る。

かっぱ寺の伝承

伝承によると文化年間(1804-17)に、当地の住人で雨合羽商の合羽川太郎(合羽屋喜八)という人物がいた。この付近は水はけの悪い低地でアメが降ると洪水となり、人々は困窮していた。そのため川太郎は私財を投じて排水のための掘割工事にとりかかった。このとき、かつて川太郎に助けられた隅田川の河童が工事を手伝い、掘割工事が完成した。この合羽を目撃すると商売繁盛したという。

この伝承が「かっぱ寺」という通称の由来であり、「合羽橋」(合羽橋交差点の付近にあった)という橋の名もまた、この伝承に由来するともいわれる。

当寺には河童大明神が祭られるほか、合羽川太郎の墓とつたえる石碑があり、「てつへんへ手向けの水や川太郎」という句が刻まれている。 |

源空寺

源空寺は浄土宗の大寺で、明暦三年(1657)明暦の大火で浅草に移転するまでは湯島にあった。 源空寺は浄土宗の大寺で、明暦三年(1657)明暦の大火で浅草に移転するまでは湯島にあった。

開山円誉霊門は、天正十八年(1590)湯島に草庵を結び多くの信者を集めた。徳川家康も円誉に帰依しており、慶長九年(1604)円誉の霊夢により家康は寺地と法然上人源空の名にちなんだ源空寺の号を与え本寺が建立された。

二代将軍秀忠、三代将軍家光も円誉を重んじ、寛永十三年(1636)家光が銅鍾を寄進した。

墓地には江戸時代の有名人の墓が多いことで知られる。測量家伊能忠敬とその師に当たる天文暦学者高橋至時、江戸の侠客幡随院長兵衛、画家谷文晁らの墓がある。

|

法善寺

「江戸名所図絵」の著者である斎藤家三代の墓が境内左路地の奥に建っている。

斉藤長秋(幸雄)とその子縣麻呂(あがたまろ)その孫月岑(げっしん)は三代にわたって、江戸の地誌を調べ、「江戸名所図会」を完成させた。

「江戸名所図会」七巻二十冊は、江戸の風俗、行事等を絵入りで解説したもので、前編が天保五年(1834)に、後編が同七年に出版され、挿絵は長谷川雪旦.雪堤父子の手による。文.絵ともに実地調査に基づいており、江戸の都市景観を知る上で貴重な史料である。

月岑は江戸年中行事を『東都歳時記』、江戸関係事項を「武江年表」と題し出版した。いずれも江戸研究者必読の書となっている。

|

|

| Copyright c2008 tokyo-rekisi, All Rights Reserved.

|