善養密寺

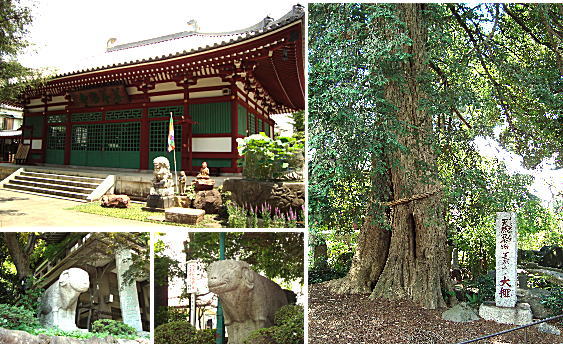

善養密寺に着くと、まず目に飛び込んでくるのは一対の海駝の石像である。海駝は火除けの神で架空の獣であるが、石像は今にも動き出しそうな迫力がある。

本尊は大日如来坐像、開山は祐栄阿闍梨で慶安五年(1652)に遷化している。総本山智積院の末で、「新編武蔵風土寄稿」によると、深沢村からここに移され鎮守六所神社の神輿を入れる神輿堂閻魔堂があったことが記されている。

昭和36年奈良唐招提寺様式の金堂が建立。また、境内にある樹齢600から700年というカヤの大木は昭和39年に都の天然記念物に指定されいてる。

平成10年11月7日善養寺中興400年慶讃記念の梵鐘堂が落成した。梵鐘は長径3尺(約90センチ)250貫(約1トン)の青銅色、京都の太秦で鋳造された。黄鐘調という稀なひびきの平成の名鐘である。

|

「品川の荒神さん」として知られ、火と水、台所の神様として親しまれています。

|

宇佐神社

宇佐神社は、源頼義が、前九年の役で奥州の安部一族を平定に赴く際に、この尾山に陣を張り戦勝祈願をした。そして、1063年に安部一族を平定し、ここに八幡社を祀って神に勝利を報告したのがはじまりという。

境内には、寛延元(1748)の十字架を持っている庚申塔がある。

また、社殿の裏山には、八幡塚古墳が保存されていて、神明社が建てられている。

|

傅乗寺(伝乗寺)

宇佐神社の下に、傅乗寺(伝乗寺)がある。

中に入ると立派な五重塔が目に飛び込んでくる。

傅乗寺(伝乗寺)は、吉良頼康が鳥山から川崎市小田中に移した泉択寺の末寺で、鎌倉期の小阿弥陀像や近くから出土した板碑を多数所蔵している。 |

金剛寺

金剛寺は、関東七薬師として昔からから信仰を集めていた。

弘安七年(1284)に聖空上人が薬師如来を勧請、一宇を建立したのが始まりだという。

薬師堂前には、8体の地蔵と貞享元(1684)の庚申塔がある。

|

中町天祖神社

天祖神社は、創立は不明、当初は神明社と呼ばれていたが、明治になって村内の稲荷や弁天社などを合祀して天祖神社と改称した。

ご祭神は天照大神さま、倉稲魂命の二柱、末社には、大山祗命、大山咋命、市杵島姫命の三柱の神様が奉られています。

境内に植えられている「マヤマトアオダモ」の大木は、世田谷区名木百選に選ばれています。 |

覚願寺

自性山聖徳院覚音寺と称し、真言宗智山派に属す古刹である。創建の時期は明らかではないが、当時の台帳によると、文禄三年頃には寺地が確定していたと考えられている。本尊は大日如来で、脇仏として弘法大師と興業大師が祀られている。享保年間には本尊が聖徳太子であったとの記載もある。現存の本堂、観音堂は、天保年間(1830-1843)に再建されたもで、総門は昭和六十三年に造営された。

|

六所神社

大規模な洪水で悩んでいた村人達は、名主さんや善養寺の和尚と相談して、野毛の上と下の村の境にお宮を安置し、村の神社にすることにした。

この事があってから、野毛の上と下の村の境は、お宮の神様に守られて、洪水にあわなくなり、豊作がつづいたという。

こうしてく、このお宮さまを六所神社の洪水除けの神様と崇めました。

4年に一度、7月の第3日曜日に、神輿を担いで多摩川に飛び込む水神祭りが行われます。 |

五島美術館

東京急行電鉄株式会社の元会長・五島慶太翁が半生をかけて収集した日本と東洋の古美術品の保存と公開するために、昭和35年(1960)に開館した。

日本庭園と高台に立つ美しい美術館です。

収蔵品には、国宝「源氏物語絵巻」をはじめとする数々の名品が置かれています。

⇒五島美術館の場所はこちら (楽天 旅ノート) |

|

| Copyright c2008 tokyo-rekisi, All Rights Reserved.

|