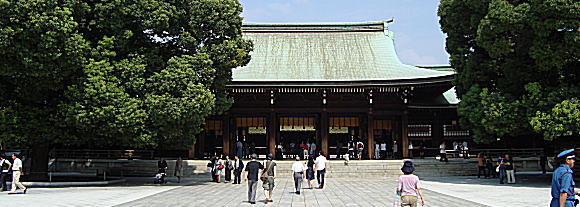

明治神宮

昭和二十年(1945)4月14日、大東亜戦争による空襲によって、創建当初の主要建物は焼失してしまいましたが、昭和三十三年(1958)、多くの浄財が寄せられ、神社建築の粋を集めて現在の社殿が完成しました。 昭和二十年(1945)4月14日、大東亜戦争による空襲によって、創建当初の主要建物は焼失してしまいましたが、昭和三十三年(1958)、多くの浄財が寄せられ、神社建築の粋を集めて現在の社殿が完成しました。

第二次世界大戦終了後は宗教法人神社本庁の被包括宗教法人となり別表神社に指定されていましたが、平成十六年(2004)に神社本庁との包括関係を解消し、単立神社となりました。

初詣は例年300万人近くの人が参拝し、日本一の参拝者数を誇る神社としても知られます。 また、大相撲横綱土俵入りや、こどもの祭まで幅広い祭典と行事、厄祓い、祈願をとりおこなうとともに、四季において様々な風景を楽しむことができます。

⇒明治神宮の場所はこちら (楽天 旅ノート) |

関東で最も古い不動霊場で、江戸五色不動の筆頭。江戸近郊の参詣行楽として賑わいました。

|

明治神宮 夫婦楠

明治神宮の境内には、大正九年(1920)のご鎮座当時に献木された楠があります。

ご祭神の御加護のもと大樹に育ったご神木は、「夫婦楠」と呼ばれ、縁結び、夫婦円満、家内安全の象徴として親しまれています。

|

明治神宮 大鳥居

明治神宮の大鳥居は、木造の明神鳥居としては日本一の大きさを誇っています。(高さが12メートル、幅が17.1メートル、柱の太さが直径1.2メートル、重さが13トン) 明治神宮の大鳥居は、木造の明神鳥居としては日本一の大きさを誇っています。(高さが12メートル、幅が17.1メートル、柱の太さが直径1.2メートル、重さが13トン)

現在の大鳥居は二代目となり一代目の大鳥居は、創建当時に完成しましたが、昭和四十一年、柱に雷が落ち破損してしまい、湾総督府より献木された樹齢1200年以上の檜で作られました。

一代目の大鳥居は埼玉県の大宮氷川神社の鳥居として現在建っているそうです。 |

葡萄酒樽

明治天皇は、積極的に西洋文化を採り入れ葡萄酒を好まれたといいます。

明治神宮に奉献されたこの葡萄酒樽は、フランス共和国ブルゴーニュ地方は醸造元各社より奉献されたものだそうです。 |

清酒菰樽

参道を歩いていると、この「葡萄酒樽」と「清酒菰樽」が目に入ってきます。

ここに奉献されている菰樽は、甲東会をはじめ明治三十八年に結成された神宮全国酒造敬神会会員、また全国各地の敬神の念厚き酒造家の方々から奉献されたものだそうです。 |

代々木の地名

代々木の地名となった樅の木「代々木」である。

第二次世界大戦の戦禍で焼失してしまい、現在のものは、その後植継いだものになります。

初代「代々木」は、木の後ろに馬3頭並べても見えないほどの巨木だったそうです。また、ペリー来航の際は、井伊直弼が家臣をこの木に登らせ、遠眼鏡で品川沖を監視させたといいます。 |

武道場 至誠館

明治神宮武道場「至誠館」は、神宮鎮座五十年祭を記念して建設せられ、昭和四十八年開館しました。

ご祭神の大御心を奉戴し武道を通じて心身の鍛練、誠実な人格の陶冶訓練を行い、以って国民の健全なる精神作興に寄与することを目的として設立されたものです。

弓道・柔道・剣道・武道を学ぶことができるとのこと。 |

宝物殿

宝物殿は明治神宮境内の北方にあり、明治神宮が創建された翌年の大正十年(1921)10月に竣工、奈良の正倉院の校倉造りを模した校倉風大床造りと称し、我が国初期の鉄筋コンクリート建築の代表的な建物です。殿内には、御祭神にゆかりの深い御物、日常ご使用の机、文房具、箪笥、ご愛読の書籍、ご着用の装束、ご乗車の馬車、その他の調度品が陳列されています。

この左手で、流鏑馬が毎年行われています。

|

明治神宮 内苑

うつせみの 代々木の里は 静かにて

みやこのほかの ここちこそすれ

明治天皇さまがこのようにお詠みになりました御苑は、江戸初期以来加藤家、井伊家の下屋敷の庭園でしたが、明治時代に宮内省の所管となり、代々木御苑と称され、昭憲皇太后さまにはたびたびお出ましになられた縁の深い名苑です。苑内には隔雲亭(かくうんてい)、お釣台、四阿(あづまや)、菖蒲田(しょうぶだ)、清正井(きよまさのいど)などがあり、曲折した小径が美しい熊笹の間を縫い、武蔵野特有の雑木林の面影をとどめている名苑です。中でも明治天皇さまが皇后さまのために、植えさせられた菖蒲田の花菖蒲の見事さは、諸外国にまでよく知られています。

隔雲亭

戦災によって以前の隔雲亭は焼失してしまったため、現在の隔雲亭は昭和三十三年篤志の寄付と社殿造営残材とによって一部増築して再建されたものになります。隔雲亭は明治天皇が皇后さまのために建てられたそうです。

御釣台 南池 御釣台 南池

御釣台は、明治天皇の御思召により設けられ、皇后様には時々御釣を楽しまれたと伝えられています。御釣台からみる南池は、面積約8000平方米。この奥の清正井を主な水源としとしています。夏は、睡蓮の花咲が咲き、冬は水鳥の楽園になります。

四阿

四阿とは屋根を四方へ葺(ふ)き下ろした建物で庭園や公園に設ける休憩用の小さな建物のことです。

菖蒲田

菖蒲田は明治三十年頃、明治天皇の御思召により、優秀な品種を集め植えられたもので、現在では150種・大株1500株を数え、6月上旬から7月上旬の花期は見事な景色になります。

清正の井戸

この地に下屋敷を構えて居た加藤清正が掘ったと伝えられ、一年中絶ゆることなく湧き出る清水は南池の水源となり掘り方の巧妙と水質の優秀なことは早くから世に知られています。 |

|

| Copyright c2008 tokyo-rekisi, All Rights Reserved.

|